Synopsis : Un docteur nazi obsédé par les jeunes garçons est rongé par ce sentiment coupable et se jette dans le vide du haut d’un toit. Quelques années plus tard, alors qu’il est réduit à vivre attaché à un appareil respiratoire, une de ses victimes apparaît dans l’habit d’un infirmier…

Dérangeant. Ignoble. Morbide. Sulfureux…

Ce sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit quand je repense au générique d’ouverture avec ces photos de camps de concentration qui nous plonge directement dans une ambiance méphitique et à ce que représente le premier long métrage d’Agusti Villaronga.

Et ce n’est pas peu dire. Mais cette œuvre, bien qu’émétique et brutale, n’en reste pas moins un film qu’il faut absolument voir ne serait-ce que pour les thèmes qu’il aborde : la guerre, la violence, la sexualité, l’enfance bafouée… une esquisse de ce que sera le cinéma de Villaronga et les éléments clés de sa filmographie, comme de nombreux cinéastes hispanophones de l’époque (je pense notamment au Labyrinthe de Pan et à L’échine du diable de Guillermo del Toro, ou encore à La Mauvaise Education de Pedro Almodovar pour ne citer que les références les plus illustres), très marqués par le franquisme et ses dommages plus que collatéraux.

De la définition de la prison

Marisa Paredes, actrice incontournable du cinéma espagnol, muse de Pedro Almodovar, se révèle ici dans un rôle à sa mesure, femme forte et fragile à la fois, esclave d’un mari alité, qui dicte sa loi depuis un « poumon d’acier ».

Ironie du sort, Cette cage de cristal infernale et vrombissante, qu’elle a, maintes fois, eu envie de débrancher, est ce qui rattache Klaus à la vie et à ses souvenirs infâmes.

Une seule coupure de courant et la liberté est à portée de main, le monde ainsi débarrassé d’un monstre dont elle ne soupçonne aucunement les méfaits.

« Errare humanum est, persevare diabolicum », Le courage lui fera pourtant défaut ….

Cette geôle aussi bien physique que mentale, affecte donc incontestablement toutes les âmes que Klaus a le malheur de côtoyer : Griselda, comme je le disais, mais également sa fille, Rena, obligée d’étudier à la maison, sans amis pour la distraire, et bien sûr Angelo le nouvel infirmier, dont l’arrivée intrusive ne laisse planer aucun doute quant à son identité.

Le film n’est, ni plus ni moins, qu’une mise en abîme faisant écho à l’expatriation en Espagne de cette famille, ayant fui l’Allemagne.

La culpabilité et le remord auraient-ils eu raison de notre « herr doktor » pour qu’il eût soudain, un jour, envie de se jeter dans le vide ? dégoût ultime ?

Déconfiture totale : le voici, mi-légume mi-humain (si tant est qu’on puisse encore l’appeler ainsi), piégé dans une situation qu’il a lui-même créée, un moyen bien sarcastique que la vie a trouvé pour qu’il expie ses crimes.

« L’horreur comme le péché peuvent être fascinant ».

Cette déclaration est mise en valeur par la musique discrète de Javier Navarrete.

Tour à tour bourdonnement d’insectes ou sifflements de crotale, c’est aussi par le son que le Mal se rappelle à notre souvenir. Pernicieux et envahissant, il tient une place très importante dans le métrage et renforce l’idée de huis clos : en effet, les bruits assourdissants de l’appareil rythment la vie de chacun et lorsque celui-ci s’arrête un furtif instant le chant des oiseaux renait, douce parenthèse dans cet univers oppressant.

Un détail, qui a sans nul doute, son importance. Les horloges, témoins du temps et des souvenirs font partie intégrante du décorum et, comme le son, intensifient la claustrophobie.

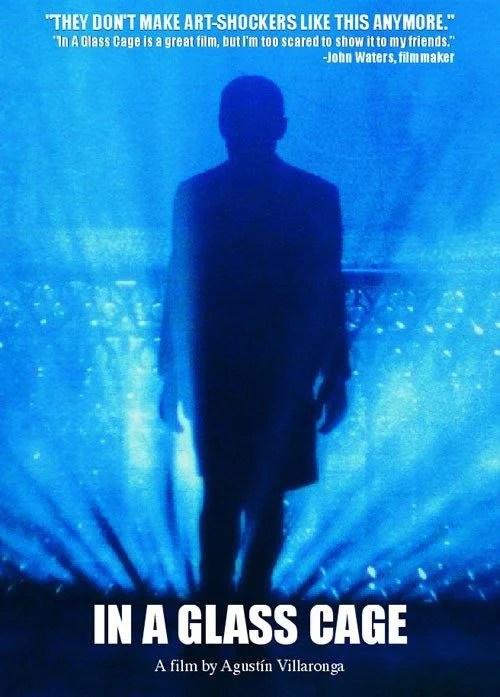

Cinquante nuances de bleu

La photographie, glaciale et glaçante, nous paralyse d’entrée.

La couleur dominante est le bleu, ton froid par excellence, qui en dit beaucoup sur les images, les ombres et les contrastes, notamment sur les visages des personnages.

De sous tons en camaïeux, le récit passe par toutes les gradations allant du mystère à l’inconnu, de la profondeur émotionnelle à l’isolement, comme un étau qui se resserre à mesure que l’on avance dans la narration.

Peu à peu, dans cette austérité connexe, Angelo transparait, pervers narcissique, claquemurant l’obscur objet de son dégout, un peu plus chaque jour, écartant Griselda et domestiques, suivant les pages d’un journal intime ayant appartenu au Nazi, sorte de testament de sa vie de débauche pédophile et meurtrière.

C’est là qu’un subtil jeu de miroirs se met en place entre les deux hommes : la victime prend la place de son bourreau, les personnalités se confondent (les cicatrices de l’un devenant les cicatrices de l’autre, littéralement), dans une sorte de syndrome de Stockholm jusqu’au-boutiste et dont l’issue prévisible ne se fait pas attendre bien longtemps.

Mais le cinéaste, à plus d’un tour dans son sac et pousse le sadisme encore plus loin, jouant sur la « génération » suivante : il est trop tard pour sauver la petite Rena….

La reproduction de ce schéma destructeur constitue un traumatisme également pour le spectateur qui, Mirabile dictu, se prendrai presque d’amitié pour le tortionnaire germain, suffocant sous les assauts de notre Angelo pas si angélique que cela (un viol par ci, une fellation par-là)…

Agusti Villaronga nous conduit donc, tel Virgile, dans les neufs cercles de l’enfer dont nous ne sortons pas indemnes, et il illustre parfaitement le propos de Dante Alighieri : « vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance… »

Laisser un commentaire