Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps aux plus offrants, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance : mettre en musique un nouvel hymne national.

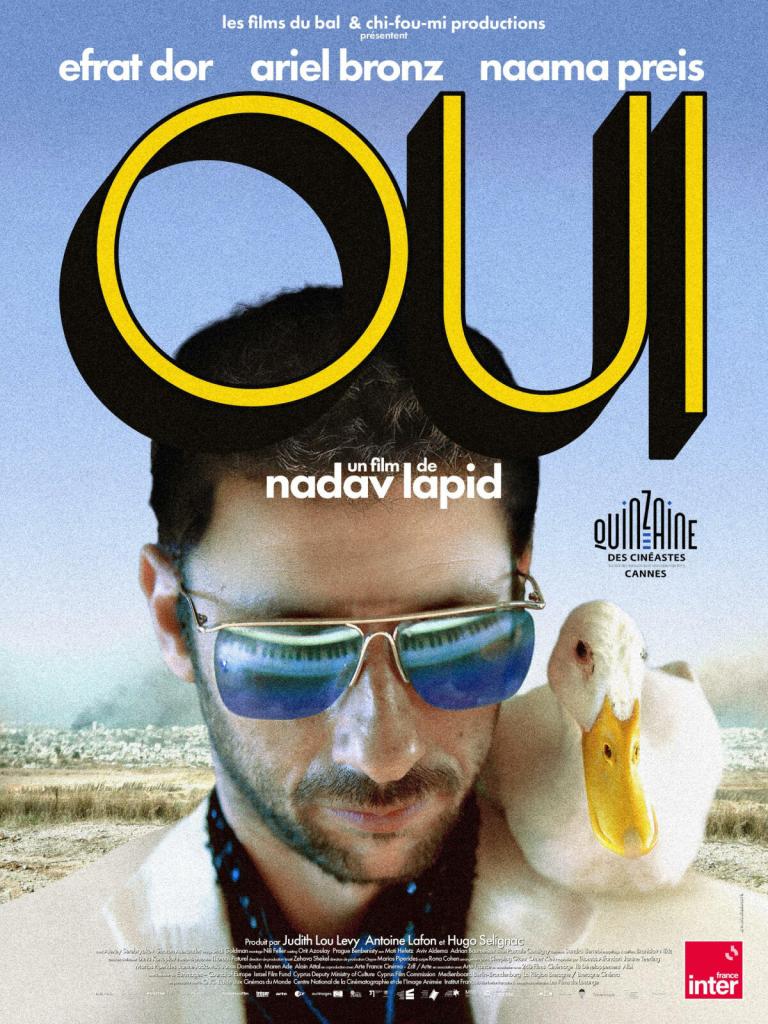

| Réalisateur : Nadav Lapid |

| Acteurs : Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis, Alexeï Serebriakov, Sharon Alexander, Pablo Pillaud-Vivien, Idit Teperson |

| Genre : Satire |

| Pays : Israël, France, Chypre, Allemagne |

| Durée : 150 minutes |

| Date de sortie : 17 septembre 2025 |

Et l’Israélien rejoint l’abject en son langage

Et. Avec un seul de nos deux yeux. Les questions préalables à poser sur la table, quand on est un spectateur du génocide palestinien, avant un passage à l’acte, avant un passage au film, avant de passer le millième plateau télévisuel, sont d’abord et avant tout : comment filmer un tel sujet ?

Ces questions Nadav Lapid avait résolument négligées de se les poser.

Lui, auteur, qui devient personnage, tant devant que derrière. Son introduction festive fait exister sa caméra avec proximité et tremblement. C’est ainsi énoncé clairement dès la première scène : sous nos deux yeux, Oui, comme Y, va effectuer une performance. Ses effets de rêve fiévreux rappellent l’irréel stabilisateur de Kaili Blues de Bi Gan.

Et. Hélas : nous sommes dans le monde réel. Même Bi Gan est dans le monde réel. La transe formelle, mur de briques.

On ne se demanderait pas alors si s’ouvrir au monde, ce n’est pas aussi s’effacer. Que le geste de l’auteur qui se met au centre de l’objectif ne bloque pas la vue, celle, nécessaire, pour rendre témoin de la douleur d’autrui.

Auteur, cinéaste, devient mélomane, prépare sa partition, enchaîne, rythmique inconfortables, les scènes de Jet Set en rapprochée épaule et coupes ostentatoires, boursouflures, entre danses, voix off et téléphones, le rythme désenchanté devient free jazz et vomissure.

Et. Appelons un chat un chat. Il pensa être le Dionysos en guerre contre Apollon : tous deux n’étaient que Silène, sous la lentille, les effets 3D et le sexe.

Oui, c’est d’abord ce qu’on ne voit pas. Non pas ce qu’il y a dans le “contrechamp”, mais ce qu’il y a hors champ. La poussière qu’on laisse planer dans l’atmosphère. Gaza n’est pas vu, mais « vécu » comme remord diffus. En cela, il faudra prendre conscience immédiatement de ce dont parle Oui, et de ce dont il ne parle pas : il ne s’agit pas de Gaza, ni de la Palestine, à peine d’Israël : c’est d’abord sur l’affect de Y/Lapid face à Gaza. Car il n’a qu’un seul sujet, lui-même ; se met devant le cadre, il ne filme que lui, lui, dans la bourgeoisie israélienne, lui, son protagoniste, faux punk, parabole de sa psyché.

Il y a l’intérêt, et il y a la conscience.

Le fruit d’un travail réflexif d’un auteur vedette de son film, invoquant la perfection, cette arme réactionnaire, est l’intérêt.

Le fruit d’une instinctivité d’un sachant, conscient d’être la main qui, de son doigt pointé, montre, et produisant spontanément des images imparfaites, est la conscience.

Le questionnement des moralistes porte sur la complaisance, et sur l’idée qu’il serait “plus choquant de ne pas montrer”.

Or, le Palestinien qui filme, de sa main qui montre, ne se pose pas la question de comment il va filmer, ni de ce que le plan voudra dire, ni de quelle forme de symbolisme il relèvera ; non… il filme.

Or, Lapid qui filme n’est pas de cela : il s’intègre dans un rouage, car chaque plan est réflexif, allégorie, symbole, satire. Le massacre devient réalisable, comme il est transformé en film pornographique.

Et vous aimez le porno, n’est-ce pas ?

L’arme réactionnaire est la perfection, tant elle inhibe le cinéaste, qui, confus, ne sait plus s’il tire dans la même direction que la puissance. Nadav Lapid fait dans la “perfection” : inimaginable, inventif, maîtrisé. Quand Avi Mograbi, lui, se retire, rend humbles sa webcam, filmeur du spontané, face à la Cisjordanie, où pourtant il se montre lui-même comme protagoniste : il ne filme rien d’autre, de ses deux yeux, qu’Israël, vue nation-violence, et que la Palestine, vue frères humains, peuple vivant, « qui après nous vivez ».

Saluons tout de même le courage qu’il a de s’intégrer lui-même comme faisant partie du problème. Saluons le trouble filmique, provoqué par ces accumulations, qui jalonne Oui jusqu’à l’apothéose, le jamais-vu. Cependant, réfléchissons à Oui : là se trahit l’échec, par son regard.

La satire boileausienne, poème lyrique affrontant l’abjection, dira Boileau lui-même, n’est ni l’enflure grandiloquente, ni l’abject comme jacassement esthétique — le parfait équilibre adopté par Fassbinder dans Querelle. Là est la faute. Là est le vice de Lapid, qui assume, avec aplomb, que son Oui se baigne dans l’insupportable, le pubard effetiste, l’accumulation de vociférations sonores, visuelles, sexuelles, et de lèches. Il parle avec le langage des halles.

Ailleurs, Lapid revendiquait l’héritage Pasolini, lui-même héritier de Sade. Il semble avoir omis les mots qu’il tenait sur ses propres bras : « nous ne devons jamais adopter le langage de l’ennemi » (Pier Paolo Pasolini). Soit que la grammaire de Lapid, qui torpille d’abord la bourgeoisie israélienne génocidaire, parle avec propagandisme, jacassements, insupportabilité largement vécus par chaque spectateur ayant consensuellement aimé Oui.

Oui plaît par son énergie, pour son bol, dont il sert une hyper-soupe, et pour son effrayante lucidité maladroite, témoin de la maîtrise de Lapid et de son irrévérence, alors même qu’il se voudrait détestable. Il se détache des faits concrets, se tourne sur lui-même, se pavane dans un monde d’abstractions et de fantômes ; se réfère à la Palestine, mais loin de la Palestine. C’est là que ce « parfait » film impossible se dépolitise.

Et qu’on me taise si je me trompe : il n’y a aucun badinage dans Oui, si ce n’est cette scène où un homme se transforme en télévision, ou les actions de parler à la caméra de la grandeur d’Israël (avec une ironie évidente du cinéaste qui n’en pense pas un traître mot).

Oui, peut-être qu’on s’amuse, oui peut-être qu’on rigole, oui peut-être pouvons-nous nous sentir amusés de ce qui se passe. Oui, hélas, de cet amusement et de cette originalité, il en a fait un argument de vente, au détriment des visages donnés aux Palestiniens.

Et j’ai entendu. Comparaisons à Godard. À Sauve qui peut (la vie). De cette scène des pieds. Réveillant alors les morts. « Il me fait tellement penser à Godard », « Godard aurait adoré »…

Lui qui a tant conspué Shoah de Lanzmann pour son vice de ne montrer que les images allemandes, de cette masse des génocidés informes.

Lui qui faisait l’éloge du fait de montrer des images…

Et. Nadav Lapid. Au fur et à mesure des réflexions filmiques qu’il pose sur la table, a soif, et assoiffe, il se martyrise, se sacrifie dans une orgie excessive d’images…

Un tel film était impossible.

Un tel acte était impossible.

Impossible.

Impossible, non…

Impossible.

Laisser un commentaire