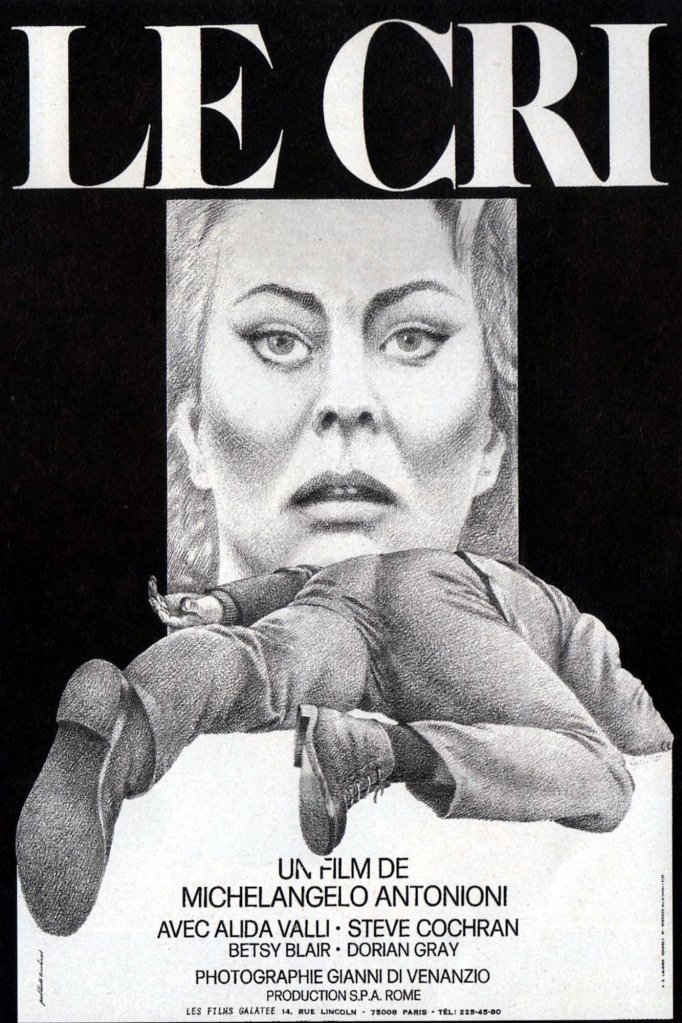

« C’est l’histoire d’un homme qui aime une femme dont il ne peut plus partager la vie. Il aura ensuite des rencontres, des expériences avec d’autres femmes, établissant à chaque fois des relations différentes. » – Michelangelo Antonioni

| Réalisateur : Michelangelo Antonioni |

| Acteurs : Steve Cochran, Alida Valli, Betsy Blair, Gabriella Pallotta, Gaetano Matteuci, Dorian Gray, Guerrino Campanili, Lyn Shaw. |

| Genre : Drame Sentimental et Sensoriel |

| Pays : Italie |

| Durée : 102 minutes |

| Date de sortie : 3 décembre 1958 (France) |

Identification d’un Cri

J’ai brisé le cercle enchanté du doute.

Je reviens du revisionnage du Cri, que j’ai présenté au Cinéma des Variétés de Nice. C’était l’Antonioni qui occupait le plus grand loft dans mon esprit. La netteté des scènes me réapparaissait comme suffisamment béante et désespérée pour imaginer l’Ionisation de Varèse, sur la valse de ce déserteur solitaire.

Il Grido, comme souvent chez Antonioni, s’ouvre net. Comme ça : le voyage inanimé d’Irma, bâillant, inflexible, comme chaque plan qui s’enchaîne par indétermination. Aube de celui qui deviendra le cinéaste le plus influent des XXe et XXIe siècles, à qui les autres doivent concéder ce procédé, quitte à le recopier même.

Là est la principale qualité d’Antonioni. Il n’est pas seulement le doigt qui montre : il est l’œil qui observe et l’oreille qui écoute. Un métier qui ne le fatigue jamais.

À l’entrée du Pô, ces gens, les aspérités rurales annoncent déjà Le Désert rouge après lui, ou la perte de repères amoureuse d’Identification d’une femme. Ce dernier film est un indice quant à ce qu’est Il Grido, qui est lui-même conçu en cycle et s’étire comme un long et rugueux suicide : ouverture en miroir de la fin avec une précision des plans reproduits, comme une femme de 1982 en écho à un homme de 1957. Le lugubre se cache dans la brume, au fur et à mesure que la caméra s’éloigne en panoramique de l’extérieur ; il prépare sa finitude. La distance est appuyée dans ces passages : les dialogues s’entendent à peine, car vues de loin. Paroles et finitudes muettes, qui, comme la vie, ne dit rien. Elle ne dit rien, rien de spécial.

Ce parti pris est “expérimental” en quelque sorte ; il est éprouvé chez Antonioni ; cela clarifie les choses. Ainsi, la “modernité” vécue s’agrippe au geste suicidaire : un réalisme fataliste, désœuvré. La dépression est un moyen d’arriver à la modernité, le réalisme en est un autre, l’humanisme encore un autre. Il Grido apparaît alors comme le film d’Antonioni qui est à la fois le plus évident et garde un élan de complexité. C’est une porte, allez-vous l’ouvrir ?

Antonioni, par la gestion de la temporalité, a allègrement montré la voie à suivre et, malgré lui, il aura fixé, comme Visconti a fixé avant lui, le cinéma d’auteur contemporain à le recopier, pour probablement le meilleur. Mais la force d’Antonioni, c’est d’abord la simplicité d’un geste, une phrase, sur laquelle un film brode : “Une femme disparaît”, “un couple se déchire”, “un photographe assiste à un meurtre”… “Un homme part”… Il s’en va, il ne reviendra plus…

Le néoréalisme d’antan, perverti dans Le Cri, passée la cicatrice du fascisme, s’est manifesté comme l’expression d’un sentiment d’abandon face au capital. Et sous le champ de De Sica se trouve l’homme qui perd sa bicyclette, ou l’homme qui perd son chien, et le hors-champ est celui du reste, ceux qui n’auront pas vécu un miracle à Milan.

Antonioni, son réalisme, lui, est un réalisme de documentaire ; pas de scènes de trime, d’ouvriers au travail, de la fatigue, mais comme chez les Lumière : un homme marche, sortant de l’usine, cadré de plain-pied. On n’a pas affaire à des acteurs, malgré leur dramaturgie, mais à des bâtiments, à des gestes, des comportements ruraux, qu’Antonioni a étudiés, a construits avec Cochran. Ici, le réalisme est intérieur : l’image en laisse paraître la cruelle radiance de ce qui est.

Le voyage devient sisyphéen : inutilité, temps vécu comme ralenti, alors qu’il est réel. Antonioni n’est donc pas un “cinéaste-fleuve” qui étend le plan par ambition artistique ; le temps vécu comme mort n’est pas un temps vécu parce qu’il est rallongé par le cadre — tels Lav Diaz ou Béla Tarr —, mais il est un cinéaste de l’architecture ; chaque fondation a sa limite, ses plans montés — ni longs ni courts — visent au vérisme. La lenteur, remplacée par le mutisme. Maintenant, spectateur, tu vis dans la terreur du silence.

Le documentaire, ou fiction réaliste, capte un aléa du monde, et ainsi va la modernité. Ce hasard de l’homme qui regarde comme il filme, comme il crie. Ainsi, le temps passe et se fait ressentir sur l’homme immobile, Aldo, qui reste comme un piquet dans le vent, relégué aux marges de l’espace négatif du cadre, là où les regards s’évitent ou avortent. La neige tombe, ses coutures miteuses cèdent, comme le désir des couples successifs, qui se résolvent à l’absolution par les larmes. La crise d’Aldo rappelle le songe de la vie humaine de Perec et Dazai : celle qui nous rappelle qu’atteindre le fond ne veut rien dire.

Et si quelqu’un vient interrompre les larmes de Mirna Girardi, ou celles de la petite fille, ou le désespoir zombie d’Aldo, à cette personne, on lui répondra : « Va te faire foutre. »

On aimerait le dire, « Va te faire foutre », à l’utilisation de la musique, qui part et qui revient, toujours la même, à tous moments dans le film, pour ponctuer les saynètes par peur de ne rien y comprendre, alors qu’au fur et à mesure de sa carrière, Antonioni commençait à comprendre. Ignorez-la, cette musique : mieux vaut l’oublier. Elle sonne comme ce vieux personnage, le père alcoolique, un bouffon : pas un poivrot imprévisible, mais un gadget bien utile. Peut-être est-ce pourquoi Il Grido est devenu bouffon le temps de quelques minutes, abordant un sourire extérieur, mais c’est un film qui transmet, à l’inverse, le désespoir intérieur. Il commence alors, avec un tel personnage, ce que la fille réussit bien et ce que le vieux réussit mal : une sorte d’insoutenable légèreté.

À la revoyure du film, je m’impose la précision. Antonioni n’enchaînait pas, dans ses films suivants, les scènes comme des labyrinthes qui se dessinent dans les fissures du monde, mais observait une personne, une attitude, une politique de l’aliénation. Les mouvements, ceux des dialogues sans regards, des petits gestes de cadre dans le cadre dans Le Cri, paraissent procéduraux, presque détachés de la nature, et du hasard.

Cette nature, on la retiendra quand même, on la devinera dans le brouillard, dans les paroles, dans le vent, et les actes inutiles dostoïevskiens, et elle ne s’effacera jamais de nos souvenirs ; il a payé le loyer dans le loft de mon crâne : cette errance dans le vide au bord de la rivière, où ils marchent sans rien faire, cette fille qui fuit son père devant cette école, qui ne sait pas où elle va, ce petit geste de la main avant l’irréparable, un réflexe impensé. La transformation est là ; Il Grido trace une voie, il identifie un cri, bientôt il identifiera une femme.

J’ai brisé le cercle enchanté du doute. Mais nul ne brisera le cercle enchanté de la solitude.

Laisser un commentaire