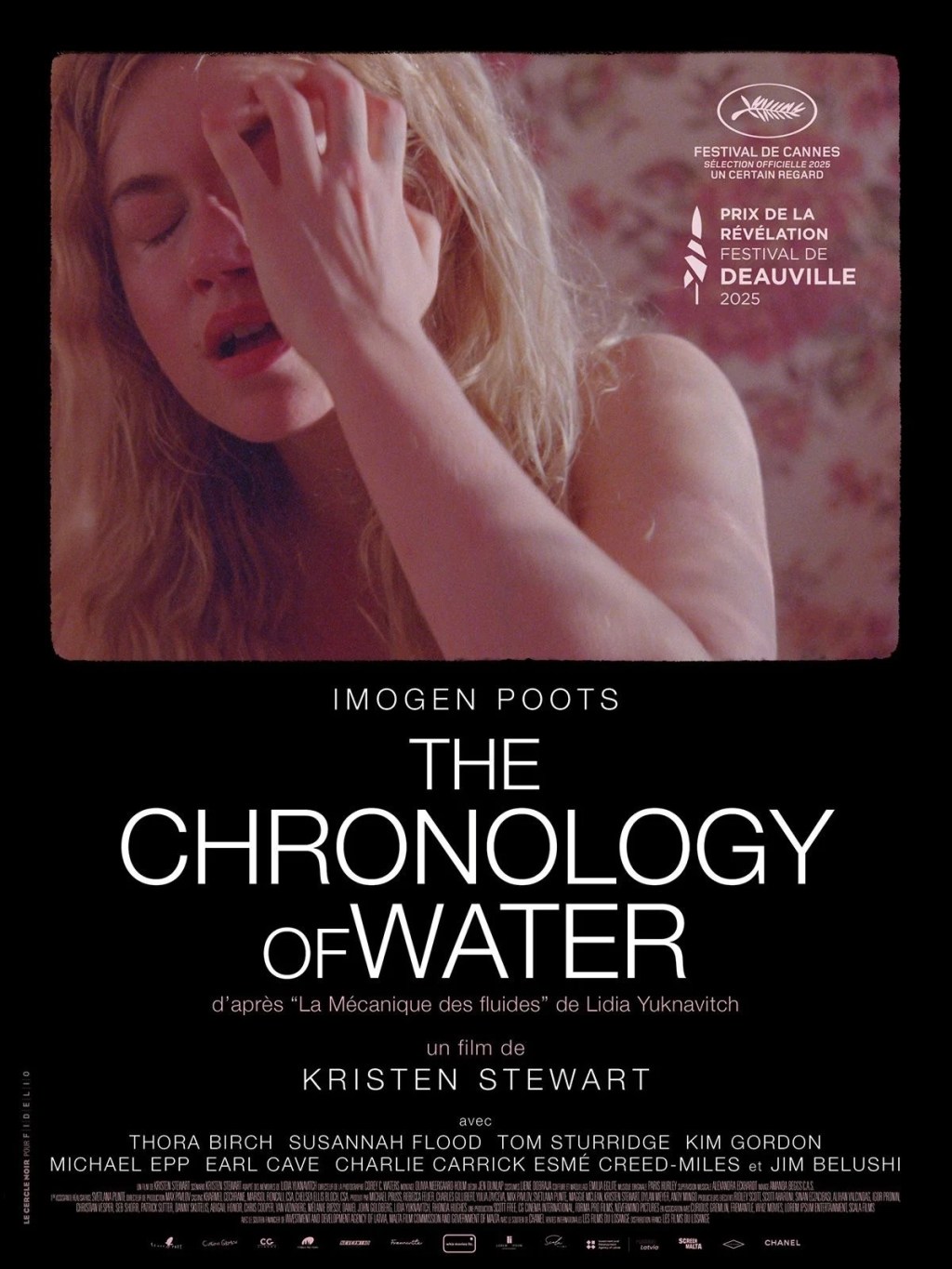

Ayant grandi dans un environnement ravagé par la violence et l’alcool, la jeune Lidia peine à trouver sa voie. Elle parvient à fuir sa famille et entre à l’université, où elle trouve refuge dans la littérature. Peu à peu, les mots lui offrent une liberté inattendue…

| Réalisatrices : Kristen Stewart |

| Acteurs : Imogen Poots |

| Genre : Drame |

| Pays : Etats-Unis |

| Durée : 128 minutes |

| Date de sortie : 15 octobre 2025 |

“How many miles does it take to swim to a self?” (Combien de kilomètres faut-il nager jusqu’à devenir soi ?).

Cette interrogation portée par une voix off susurrée, résume à elle seule l’œuvre coup de poing dont je viens de m’enivrer. Loin de la poésie gothique de Lucille Hadzihalilovic, ou des cauchemars pastel et éthérés de Sofia Coppola, mais abordant le même sujet de l’adolescence bafouée et du (au combien) douloureux passage à l’âge adulte, Kristen Stewart, pour son premier long métrage, nous offre un tsunami impudique d’émotions.

Organique et viscérale, la proposition de la réalisatrice, qui adapte le roman éponyme de Lidia Yuknavitch dont la traduction française, La Mécanique des Fluides, est très parlante tout au long du film, met en lumière via un inconfort sonore (bruits de claquements secs, de coups sourds, d’une mine qui glisse sur le papier…) et visuel les souffrances des corps écorchés vifs.

Produit par Ridley Scott, ce récit « patchwork » biographique en cinq chapitres hurle le calvaire, exulte la détresse, vomit les illusions d’une jeune femme brisée par une sphère parentale dysfonctionnelle et abusive. Forte d’une mise en scène fragmentaire, à l’image des souvenirs qui jaillissent et s’interposent, s’entremêlent, Stewart réalise un véritable tour de force, enjoignant une prose frontale introspective et sensorielle.

Mais alors, comment donner un sens à la douleur, comment trouver une échappatoire à la souffrance physique et mentale ?

« When there are no words for the pain, let your imagination change what you know.” (Quand il n’y a plus de mot pour décrire la douleur, laissez votre imagination changer ce que vous savez) : Anatomie d’une chute ….

Noyade

Filmé en 16 mm, le film n’intègre, à juste titre, aucune linéarité qui lui aurait fait cruellement défaut.

Les bribes d’images, de sons, de phrases sont amplifiées par une utilisation grandiloquente des gros plans, choix excessivement judicieux, poussant le spectateur au malaise, voire au mal être ressenti par la protagoniste.

Lidia, jeune beauté aux boucles blondes, est incarnée avec force et conviction par la discrète mais non moins vibrante Imogen Poots. L’actrice anglaise qui ne se fait habituellement pas remarquer par ses rôles, préférant incarner des personnages qui lui ressemblent, imparfaits, silencieux et plein de fissures, crève pourtant l’écran, diamant brut d’un éclat ravageur, et balaye les clichés d’un revers de la main. Son personnage, forcée de grandir trop vite, violée par un père brutal, abandonnée par sa sœur (son modèle) et délaissée par une mère alcoolique et apathique n’est pourtant pas des plus simples à incarner.

Enlisée dans cette spirale infernale, elle meurt à petits feux sous les assauts répétés de ce géniteur pourri jusqu’à la moelle. Deux choix s’offrent alors à elle : sombrer dans un mimétisme passif en reproduisant le schéma familial ou bien essayer de s’extraire de cette emprise diaboliquement vorace. L’esprit troublé par l’alcool et les stupéfiants, elle perd pied, mais pas totalement, mue par une rage intérieure telle une grenade dégoupillée, prête à exploser.

A cette période de sa vie, la seule façon d’exorciser le Mal c’est de se masturber pour essayer de trouver un peu de plaisir dans sa sexualité et surtout par défi (le visage en larmes, rageux, Imogen Poots irradie de fureur) ou bien de nager : elle fait partie de l’équipe de natation de son école et trouve un semblant de paix dans l’eau que ses addictions ne peuvent pas lui donner à long termes. Mais le « male gaze » n’est jamais loin : bien que peu présent à l’écran, le regard des personnages masculins reste pesant à chaque plan. Preuve en est : la scène de la pesée avant la compétition.

Chaque candidate passe sur la balance et reçoit une claque retentissante de la part du coach (nul besoin de vous préciser que c’est un homme) sur les fesses pour chaque kilo en trop…

La caméra, nerveuse, en position cathartique de défense, observe, triture, violente, insidieuse et obscène, imposant son rythme effréné et traduisant cette difficulté d’être.

Ce qui a d’ailleurs séduit Kristen Stewart à la lecture de La Mécanique des Fluides c’est ce dégout du corps de la femme, la honte ressentie par cette manière d’être une fille « grossière, bizarre, sale « que décrit Lidia Yuknavitch…. Et par extension donc, ces fluides qui (dé)coulent de ce constat : le sang, la transpiration, la bile, la cyprine.

L’œil de la cinéaste n’épargne personne, surtout pas le spectateur, médusé et soumis à la crudité de la photographie de Corey C. Waters, auréolée par une luminosité, presque divine, contrastant avec la sombre gravité du propos.

De plus en plus, l’adolescente attendant fiévreusement LE courrier d’une Université voulant bien lui attribuer une bourse complète, se rebelle et fini par quitter sa prison physique. Commence alors un long chemin de croix, jalonné par des rechutes stupéfiantes et arrosées, qui la conduisent à arrêter la natation et à faire n’importe quoi. Elle tombe enceinte, renoue avec sa sœur et subie une nouvelle tragédie. Les cendres de son enfant mort-né dans la main, elle se resignerait presque : cela donne lieu à la scène la plus poignante et tendre à la fois, lorsque celles-ci se répandent sur son manteau à cause du vent.

Quand le sort s’acharne de cette manière, comment trouver la force de continuer à vivre, comment trouver un moteur pour ne pas sombrer ?

Nager à Contre-courant

Comme l’écrit si bien Jean de La Fontaine dans sa fable Le chêne et le roseau, mettant en valeur l’adaptabilité, la flexibilité et la résilience, à l’image du film de Stewart : « il est des êtres qui plient mais ne rompent pas ». Lidia est faite de ce bois et décide qu’elle ne peut compter que sur elle-même pour s’en sortir : « no one is going to save you » (personne ne viendra te sauver). Elle s’inscrit dans un cours de littérature et rencontre Ken Kesey (auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou), qui l’encourage à exorciser ses démons sur le papier : « Disappear in your imagination » (disparaissez dans votre imagination). Mentor, ami, il lui met le pied à l’étrier.

Et puis elle ne cesse d’écrire, d’écrire et d’écrire encore. Le ru devient rivière, la rivière devient fleuve …. Les mots coulent sur le papier en même temps que les larmes, le crayon à la main pour tenter de tarir la source du mal. Cependant il y a une phrase qui m’a frappée. Lidia dit « sometimes i think it arrived on paper » (parfois, je pense que c’est arrivé sur le papier) comme si la victime dans cette histoire, arrivait presque à douter du mal qui lui a été fait, en bon syndrome de Stockholm. Est-ce le fait d’écrire qui installe cette mise à distance entre elle et son moi profond ? Faut-il réussir à sortir de soi pour arriver à ne plus rien ressentir ?

Et c’est là que la réalisatrice nous offre une nouvelle fois l’étendue de ses talents puisqu’elle réussit à retranscrire fidèlement à l’écran la transformation du traumatisme en art sans pour autant le dresser sur un piédestal. La laideur ne disparait pas. Sublimer l’horreur afin de réagencer sa vie, se réapproprier son existence quand elle a été impunément volée, aller chercher au plus profond de soi pour voir renaitre l’espoir d’un sourire, c’est bien de cela dont parle ce film.

Avec ce métrage, féministe jusqu’au bout des ongles, Kristen Stewart évite le faux pas d’entrer dans une spirale moralisatrice et reste axée sur sa ligne directrice : la quête de soi dans la tourmente. Alliant simplicité et efficacité, abusant magnifiquement d’une musique dissonante, brute et sophistiquée (fruit du travail de Paris Hurley, violoniste et compositrice américaine) au milieu de tous ces bruits et mystifiant des fondus enchainés, les images de nature s’intercalant avec les corps, dans une sauvage frénésie, Elle redonne une voix à celle qui l’a tant retenue et perdue : « it was my voice who left » (c’est ma voix qui est partie) comme le soulignent ardemment la narration en voix off, les flashbacks et les fulgurances volontairement brouillonnes.

Purification

Le cœur en miette et la rétine tatouée à l’encre indélébile de la douleur et de la tristesse, je sors de cette salle de cinéma complètement sonnée. Le pouvoir des images m’a une fois de plus percuté de plein fouet et je ne m’y attendais pas, n’étant pas particulièrement adepte de Kristen Stewart « actrice ». La Stewart « réalisatrice », pendant cette séance, elle, m’a tout donné.

L’écriture comme bouclier, Lidia Yukman (son nom de naissance) se rêvait en William Faulkner, brûlant fougueusement d’écrire le bruit et la fureur. Elle est devenue Lidia Yuknavitch en trouvant sa propre voix, porteuse d’espoir pour des milliers de femmes broyées par la vie. Ce sont ces épreuves qui ont fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui, une femme forte et invincible. Et, comme le dit un proverbe russe « l’eau n’oublie pas son chemin » : bien que la métaphore soit la plus appropriée pour symboliser la capacité à surmonter les obstacles, ce n’est pas parce que l’on sort la tête de l’eau que l’on oublie.

Il faut donc brandir haut et fort l’étendard d’une certaine liberté et montrer fièrement les cicatrices du passé en guise de catharsis. Le métrage s’achève comme il a commencé : dans l’eau. Ces deux plans en miroir (la piscine étroite et floue du début contre l’eau verte de cette mer infinie) se répondent comme pour désincarner l’emprise et refermer une page, un cycle. Un nouveau chapitre peut commencer….

Laisser un commentaire