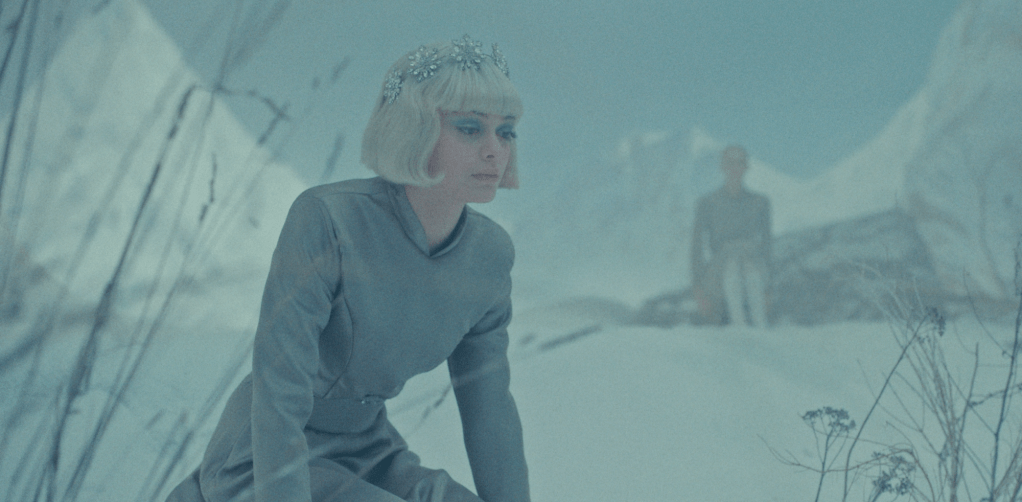

Synopsis : Années 1970. Jeanne fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s’est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Cristina, l’énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s’installe entre l’actrice et la jeune fille.

| Réalisateur : Lucile Hadzihalilovic |

| Acteurs : Marion Cotillard, Clara Pacini |

| Pays : France, Allemagne, Italie |

| Durée : 118 minutes |

| Genre : Drame expérimental |

| Date de sortie : 17 septembre 2025 |

Il était une fois, un royaume secret accessible par un trou de serrure, un peu comme Alice épiant le pays des merveilles. Ce royaume c’est celui de la reine Lucile Hadzihalilovic.

Sombre, à fleur de peau, étrange et taiseux, entre rêverie adulescente douce-amère et conte initiatique vénéneux, c’est un voyage visuel et sensoriel qui s’attarde sur des non-dits bien plus verbeux que n’importe quels interminables palabres et qui se détache d’un certain manichéisme, toujours volontairement flou et sous-jacent.

Rien n’est tout blanc ou tout noir, le factice se fait plus vrai que nature, et le spectateur est sans cesse convié à s’approprier les images et le récit pour en deviner et interpréter les contours à sa façon, rendant les métrages d’Hadzihalilovic immersifs et d’autant plus passionnants sur le plan structurel.

De Innocence en 2004 à La Tour de Glace, sorti sur nos écrans le 17 Septembre dernier, la réalisatrice française, compagne de Gaspar Noé, se fait bien trop rare mais possède un nom qui, pour moi, est gage de qualité. Quatre long métrages, quatre succès.

Qui peut se targuer d’une telle constance dans son palmarès ?

Vous me direz que cela n’est pas objectif et vous auriez surement raison. Pourtant, la découverte récente de ses œuvres, que j’ai dévorées les unes après les autres, n’ont fait que m’enchanter et ont eu un impact certain sur ma cinéphilie.

Emprisonnées, capturées, les héroïnes de Hadzihalilovic (et le héros d’Evolution, seule représentation masculine dans son univers jusqu’à présent) se créent des mondes intérieurs et intimes dans lesquels elles s’enlisent jusqu’ à en perdre la raison, à l’image de Jeanne, la jeune montagnarde qui décide de s’émanciper de l’ombre d’une mère qu’elle a peu connue pour descendre en ville, ou elle rencontre son idole, la reine des neiges, femme spectrale et diaphane issue de son conte favori signé Hans Christian Andersen, sous les traits de l’actrice Cristina Van den Berg.

Mais contrairement à Innocence et Evolution, dont la narration prend le chemin d’une ouverture sur la réalité, la Tour de glace, elle, s’enferme sur l’imaginaire intimiste dans une construction inversée et rebelle. Analyse d’un cinéma Meta, de genre, en pleine mutation : passage des premiers frimas de l’enfance à un âge adulte loin d’être floconneux….

Neige artificielle

« À l’évidence docteur, vous n’avez jamais été une fille de 13 ans ».

Telle est la réponse faite par Cecilia Lisbon à l’urgentiste qui la prend en charge après qu’elle eut tenté de mettre fin à ses jours dans Virgin Suicides de Sofia Coppola. Phrase lourde de sens, qui synthétise toute la complexité de l’adolescence féminine et qui aurait pu sortir de la bouche de Jeanne, 15 ans, héroïne de La Tour de Glace, en pleine métamorphose.

Lucile Hadzihalilovic partage avec son homologue américaine bien des similitudes sur les thèmes abordés dans leurs œuvres et puise dans les mêmes références cinématographiques (la plus flagrante étant Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir) pour construire et élaborer des mondes clos et éthérés, marqués par la mélancolie et l’angoisse sourde.

Le développement de la personnalité à l’âge de la puberté requiert un modèle. La construction d’une actrice requiert également un modèle. Et c’est là où la réalité rejoint la fiction dans une mise en abyme ingénieuse. Jeanne (Clara Pacini, dont c’est le premier rôle) que l’absence de sa mère fait souffrir, pense l’avoir trouvé en Cristina (Marion Cotillard, qu’on ne présente plus), personnage complexe et autoritaire, admirée de tous et à qui personne ne dit non.

Tenant bien plus de la comtesse Bathory (géniale Delphine Seyrig des lèvres rouges de Harry Kümel), que de la mère dévouée : elle vampirise (« rien ne va, il faut tout refaire »), elle impose (« sur le plateau , faites attention à Cristina, elle est impitoyable »), elle hypnotise, (« j’aime la reine ») elle séduit, elle crève le (double) écran : celui du film et celui du monde factice du plateau de tournage qui, comme La Maison des Feuilles (Mark Z. Danieleswki ) parait bien plus grand à l’intérieur que son extérieur ne le laisse deviner.

Est-ce pour mieux perdre le spectateur dans ses labyrinthes limbiques et brouiller les pistes entre rêve et réalité ? Assurément.

L’ambivalence des personnages, comme celles des scènes, est omniprésente et évidente jusque dans la couleur des vêtements portés (la reine en blanc, l’actrice en violet …). Tour à tour anges et démons, elle insuffle au métrage une opacité schizophrénique supplétive.

Dès lors, un lien unique de domination et de dépendance toxique se crée entre l’adolescente et la comédienne, symboliquement représenté par des fétiches : point de fil rouge ici-bas mais une goutte translucide aux reflets kaléidoscopiques, arrachée à la robe de la reine pour l’une ; trois perles de porcelaine rondes et colorées volées sur un bracelet pour l’autre, comme un pacte faustien tacite entre la grande méchante louve et la petite Poucette (« quoi qu’il arrive, on sera liées pour toujours »). Mais la tendance s’inverse progressivement.

La jeune figurante, loin d’être blanche comme neige (chapardeuse et menteuse, elle usurpe l’identité d’une patineuse sur glace nommée Bianca-mise en abyme nous revoilà-) observe et apprend vite devant cette perverse narcissique qui s’éprend d’elle et peine ainsi à garder le contrôle qui la caractérise en surface.

Tempête de neige

Comme le dit l’adage, « tout ce qui brille n’est pas d’or » et quand la glace se craquèle, ce qui se trouve en dessous n’est jamais très reluisant.

L’admiration enfant/mère, fan/idole, se meut peu à peu en peur et en dégoût, magnifiquement mis en exergue par la photographie extrêmement sombre et givrée de Jonathan Ricquebourg, qui avait déjà œuvré sur l’ensorcelant Earwig, rappelant les esthétiques des animations soviétiques d’antan (J’ai beaucoup pensé aux tons froids de La Reine des Neiges de Lev Atamanov ou encore à ceux du Hérisson dans le brouillard de Iouri Norstein).

Les deux « amies » se toisent et se jaugent comme si un duel allait éclater sur le piédestal qu’elle se sont érigé l’une l’autre.

À cela s’ajoute le son d’Étienne Haug et Ken Yasumoto, score minimaliste et fantaisiste faisant la part belle aux silences, échos pesant, rebondissant sur la montagne du royaume pour créer une atmosphère étouffante comme des mains se resserrant sur un cou : les mouvements lents de caméra autant que le cadrage fixe sur les espaces dépouillés, d’inspiration Tarkovskienne, à l’image de la couche de Jeanne dans le théâtre ou encore de la chambre de l’actrice, rétrécissent le champ des possibles jusqu’à l’asphyxie.

Le besoin d’échapper à l’emprise se fait de plus en plus sentir.

La confrontation avec le monde des adultes se heurte donc à une certaine transfiguration de la réalité pour Jeanne, comme un prisme qui se diffracte : la noirceur du conte se révèle peu à peu, les personnages montrent leurs vrais visages, le danger rode mais ce qui rend le film original c’est qu’on s’attend à ce qu’il soit plutôt masculin, comme lorsque la damoiselle se fait prendre en stop par un homme un brin pervers au début du film.

Que nenni ! Le mal ici est « sang pour sang » féminin, manipulateur et s’insinue dans les plus petits interstices de la pensée, transformant une banale promenade nocturne dans la montagne en une sorte de cérémonial macabre (la reine exige un sacrifice en échange de son amour). Le prix est sacrément élevé…

L’ascension vers les sommets, bien trop vertigineuse, devient donc impossible comme bloquée par une avalanche de doutes : Est-il trop tard pour rebrousser chemin ?

Pour en avoir le cœur net, Jeanne se rend une dernière fois chez Cristina dont le baiser plein de fougue, scellera leur destin : un froid œdipien mordant s’installe…. Succomber ou se détacher ? fuir ou rester ?

Neiges éternelles

L’expérience de l’âge adulte peut s’avérer parfois très brutale. Quitter la sérénité de l’innocence pour les affres d’une vie responsable, vouloir grandir trop vite, n’est pas sans conséquence : il faut affronter la réalité en face et parfois, sous des airs enjôleurs règne la laideur.

L’enfance, la solitude, l’absence d’amour et de parentalité sont ici hurlés, reflets d’un silence assourdissant. Ce que les dialogues taisent ce sont les images qui le fustigent, l’exècrent, comme maudites.

Hadzhalilovic s’inspire des plus grands, pour, finalement, nous parler de nous et du Cinéma : de Dario Argento (Phenomena) à Victor Erice (L’esprit de la ruche) en passant par David Lynch (Mullholand Drive) ou encore Jacques Demy (Peau d’âne), elle décrit merveilleusement l’emprise qu’un être (mythique ou non) peut asseoir sur une personne et, à plus grande échelle, la fascination que le cinéma peut exercer sur les spectateurs avertis que nous sommes…

Ce que nous recherchons dans le cinéma c’est d’être totalement pris au dépourvu par les émotions, tailladés par les images, sonnés par le propos, plongés dans un certain imaginaire, toujours en quête de la claque cinématographique, comme si nous nous espérions en face du Saint Graal.

On retrouve de nouveau cette mise en abyme : en effet, nous cherchons à fuir quelques heures la « vraie vie » pour ressentir, éprouver.

Jeanne, ayant fantasmé sa vie bien trop souvent, se réveillera-t-elle in extremis du cauchemar ? Cristina, quant à elle, embourbée dans ses illusions, reste condamnée à vivre dans sa tour inaccessible, comme piégée dans une boule à neige……

Résolument onirique et bercé d’une aura de mystère, à la beauté plastique époustouflante et hermétique, La tour de glace ne laissera indubitablement pas indifférent. Entre temps, nous, fidèles spectateurs, cinéphiles cinéphages, cinéphages cinéphiles, « vécûmes heureux et vîmes beaucoup de films ».

Laisser un commentaire